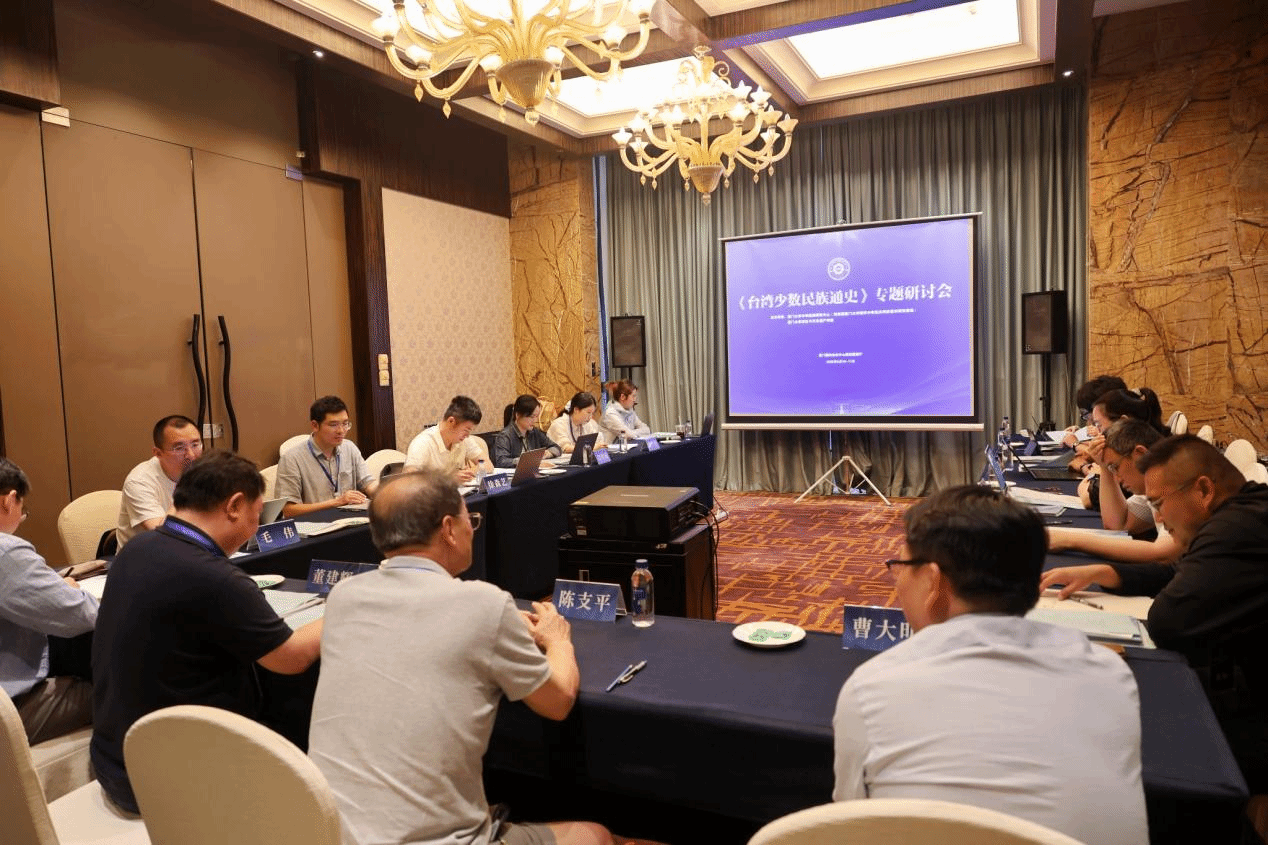

2025年5月11日下午,由厦门大学铸牢中华民族共同体意识研究基地主办的《台湾少数民族通史》专题研讨会在厦门市国际会议中心酒店3楼紫荆厅成功举办。来自厦门大学、三峡大学、闽南师范大学等多所高校及研究机构的专家学者围绕《台湾少数民族通史》撰写的关键问题展开深入研讨。会议由厦门大学历史与文化遗产学院教授、中华民族研究中心执行主任董建辉主持。

明确核心导向,锚定撰写基调

厦门大学历史与文化遗产学院教授、中华民族研究中心首席专家陈支平在发言中强调,《台湾少数民族通史》的撰写要贯彻中华民族史观,凸显台湾少数民族作为中华民族组成部分的本质属性。会议明确,通史撰写需统一行文风格,按照《历史研究》格式,规范引文注释和参考文献,确保学术严谨性。

多元议题交流,碰撞学术火花

在汇报环节,学者们围绕各自承担的写作任务和主题分享了研究进展与思考。厦门大学历史与文化遗产学院副教授付琳介绍了《上古时期台湾居民的源流及分布》的研究进展,结合考古材料梳理史前时代闽台文化发展脉络,并就相关的南岛语族起源问题展开探讨。厦门大学台湾研究院历史研究所教授陈忠纯介绍了明代大陆汉族移民与台湾少数民族居民初步融合的情况,强调撰写过程中要加强对反“台独”内容的把握。厦门大学台湾研究院历史研究所副教授陈思围绕大陆移民和台湾少数民族的关系、明郑时期对于少数民族的做法和主导思想等内容展开分析。集美大学海洋文化与法律学院讲师徐森艺梳理清代台湾行政管理与少数民族国家认同,提出平埔人在族群融合中的关键作用和表现。闽南师范大学历史地理学院副教授张永钦聚焦清代台湾少数民族与汉族的融合发展,从经济互动、空间变迁、族际通婚、文化认同等维度构建研究框架。

三峡大学民族学院教授曹大明从“夷”“番”到台湾少数民族的概念释义切入,探讨相关话语体系的历史演变。厦门大学历史与文化遗产学院博士生王宇松汇报了清代后期以来日本侵占台湾及台湾少数民族的反抗概况,并就事件性质、划分等问题陈述自己的观点。闽南师范大学文学院副教授郑伟斌汇报了在台湾光复之后台湾少数民族的社会定位及其基本分布写作中遇到的问题与目前的写作进度。

沈阳师范大学社会学学院副教授毛伟提出台湾少数民族与大陆友好互动的写作框架构思,强调民间交流与文化认同的重要性。重庆理工大学讲师张雪婷以教育场域为视角,分析1945—2020年台湾少数民族文化教育的撕裂与重构,探讨身份政治对教育政策的影响。云南财经大学商学院讲师朱次毅就台湾历史分期问题与与会专家展开探讨。

凝聚共识方向,推进研究进程

在交流讨论环节,与会专家以中华民族史观为指导,围绕“高山族”与“平埔人”的关系、“汉化”“华夏化”“互化”等概念使用以及中华传统文化在台湾的传承发展等重要问题展开了深入探讨。

会议强调,台湾少数民族的历史书写需贯彻中华民族整体史观,将台湾少数民族的历史发展置于中华民族大一统国家历史发展的宏观背景下,凸显两岸同胞共同的历史记忆与民族情感。

夯实研究基础,明确时间节点

会议充分肯定了各章节负责人的前期准备工作,并明确了下一步撰写的重点和方向。董建辉教授在总结发言中强调,全体撰写人员需以此次研讨会为契机,深化对中华民族共同体的认识,严把学术规范与政治导向,产出兼具学术深度与现实意义的成果,为推动两岸关系和平发展、铸牢中华民族共同体意识提供坚实的历史支撑。

此次研讨会的召开,不仅为《台湾少数民族通史》的撰写厘清了思路、凝聚了共识,更搭建了跨学科、跨机构的学术交流平台。会议的成功举办进一步推动了台湾少数民族历史与文化研究的深入发展,也为铸牢中华民族共同体意识贡献了学术力量。