2023年12月9日下午,基地主任董建辉教授应邀在厦门大学福建浦城田野考古实习基地为本次实习的同学们开展题为《文化遗产与地方社会》的讲座。本次讲座为厦门大学2021级浦城考古实习系列讲座“在野之学,考古问道”的第九讲,由厦门大学考古学系主任、本次田野考古实习指导老师付琳副教授主持。

一、文化遗产与族群认同

(一)族群与族群认同

族群(ethnic group),就是相信(自认为或被认为)享有共同的历史、祖先与文化的人群共同体。族群不同于民族和种族,民族往往与国家相联系,具有较强的政治性;而种族是更偏重于生物学上的概念。

董老师强调,目前学界关于族群认同的理论主要有两种:原生论、情感论或根基论,情境论或工具论。前者认为族群认同来自情感联系,包括血缘、信仰等,后者认为族群认同会随着情境而变化,人的理性使人尽可能追求自身利益最大化,而族群身份是人们谋取更大利益的一环。

(二)族群认同与文化遗产

董老师讲到,文化遗产是人类文明的创造,具有历史、科学、艺术、审美等“突出的普遍价值”。但是,作为一种“财产”,文化遗产也有着明确的归属权,归属的主体可以是国家、民族,也可以是群体甚或个人。

那么,文化遗产与族群认同有什么样的关系呢?董老师从以下三点梳理概括:

1.从终极归属来看,文化遗产作为人类文明的创造物,应该属于全世界人们所共有;但从其原生性来说,文化遗产又是特定族群认知系统的产物,该族群理应拥有其归属权。

2.族群认同奠定了遗产的文化基础,促成了文化遗产的传承和发展;另一方面,文化遗产巩固了族群认同,增进族群内部成员的族群亲密感(Ethni-c Affinity),凝聚族群的向心力和归属感。

3.文化认同(Culture Identity)是族群认同的基础和核心,其外在表现形式通过一代代传承发展就成为文化遗产。从这个意义上说,文化遗产中蕴含着特定族群的文化认同。

二、文化遗产与历史记忆

文化遗产与族群历史的关系体现在两个方面:一方面,文化遗产是特定族群历史发展的产物,从这个意义上说,族群历史是文化遗产形成和发展的基础;另一方面,文化遗产是特定族群对自身历史的选择性记忆,董老师认为,文化遗产又在“制造”和“建构”着族群历史。

(一)文化遗产的历史表述

董老师提到,文化遗产的历史表述具有多样化的形式,例如:

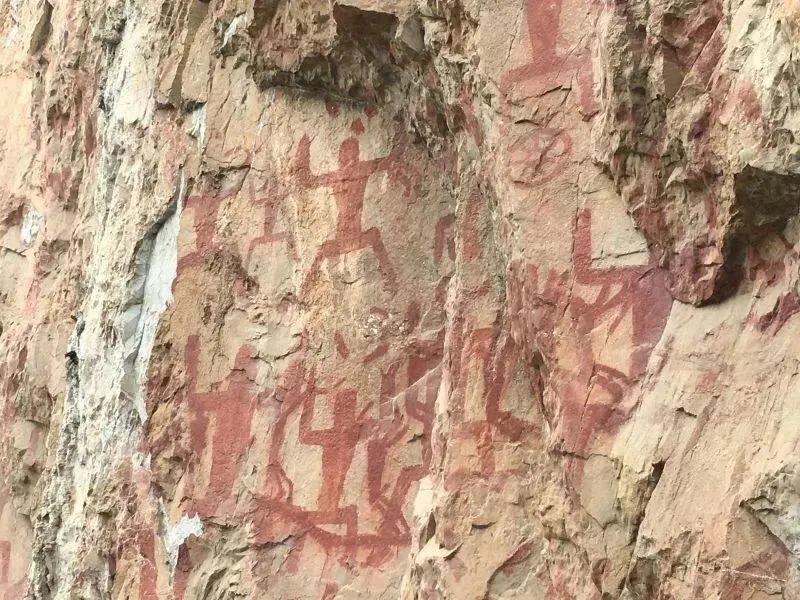

1.用象征符号来表述。例如广西左江的花山崖画,据考证是先秦两汉时期居住在当地的骆越族群在祭祀仪式之后绘制的原始祭祀图,反映了他们的社会生活、生计方式、仪式习俗和思想观念等。

图片来源:联合国教科文组织

2.用仪式行为来表述。例如在苗族的丧葬仪式中,要请当地的“鬼师”颂念“开路经”。“开路经”记述了他们的祖先迁徙到当地走过的路线和经历的磨难。

3.直接用文字来表述。例如商周青铜器上面的铭文,往往记录着特定族群某个重大的历史事件。

4.混合性表述。例如文化空间(cultural space)作为一种特殊的非物质文化遗产形式,是人们举行各种文化仪式展演的传统场所,往往与某些特定的时间或事件相联系,所以也被视为历史表述的一种特殊形式。

(二)文化遗产所反映的历史记忆

董老师提出,所谓历史记忆,就是特定族群关于过去事件或事物的集体记忆(collective memory)。“集体记忆”概念由法国社会学家莫里斯·哈布瓦赫(Maurice Halbwachs,1877—1945)于1925年在《论集体记忆》中首次完整提出。

在文化“成为”遗产的特殊语境中,族群的历史记忆不断被唤起并强化。

董老师提到,文化遗产唤起历史记忆的过程具有三个明显特征:选择性、策略性、建构性。这些特征导致文化遗产的“原真性”受到挑战,甚至被破坏。

三、文化遗产与社会群体

最后,当文化遗产进入评审程序,被官方认定为“文化遗产”,纳入国家乃至世界遗产体系的范围,进而作为旅游吸引物被开发利用之后,其内涵就会发生改变,导致在文化形态上呈现出原生性和扩展性两种不同面貌。

董老师提到,文化遗产内涵的改变与扩展,使得文化遗产的边界突破并超越特定族群的范畴,成为国家文化遗产体系乃至世界文化遗产体系的一部分。

在文化遗产被官方认定为“应保护”的遗产之后,与文化遗产相关联的社会群体也从之前的特定族群,扩展至包含多个不同层次:

1. 文化遗产的创造者和所有者,即某个族群;

2. 文化遗产的保护者,如国家、政府,国际组织,社区、群体、个人和非政府组织;

3. 文化遗产的投资者,投资者通过旅游基础设施建设、对文化遗产的宣传和包装、相关商业性表演的组织等,吸引外来游客,在满足游客旅游需求的同时获取经济利润;

4. 文化遗产的继承人,主要针对非物质文化遗产而言。

至此,讲座内容结束,付琳老师对董建辉老师的精彩讲座表示感谢并作简要概括。在同学们热烈的掌声中,讲座圆满结束。